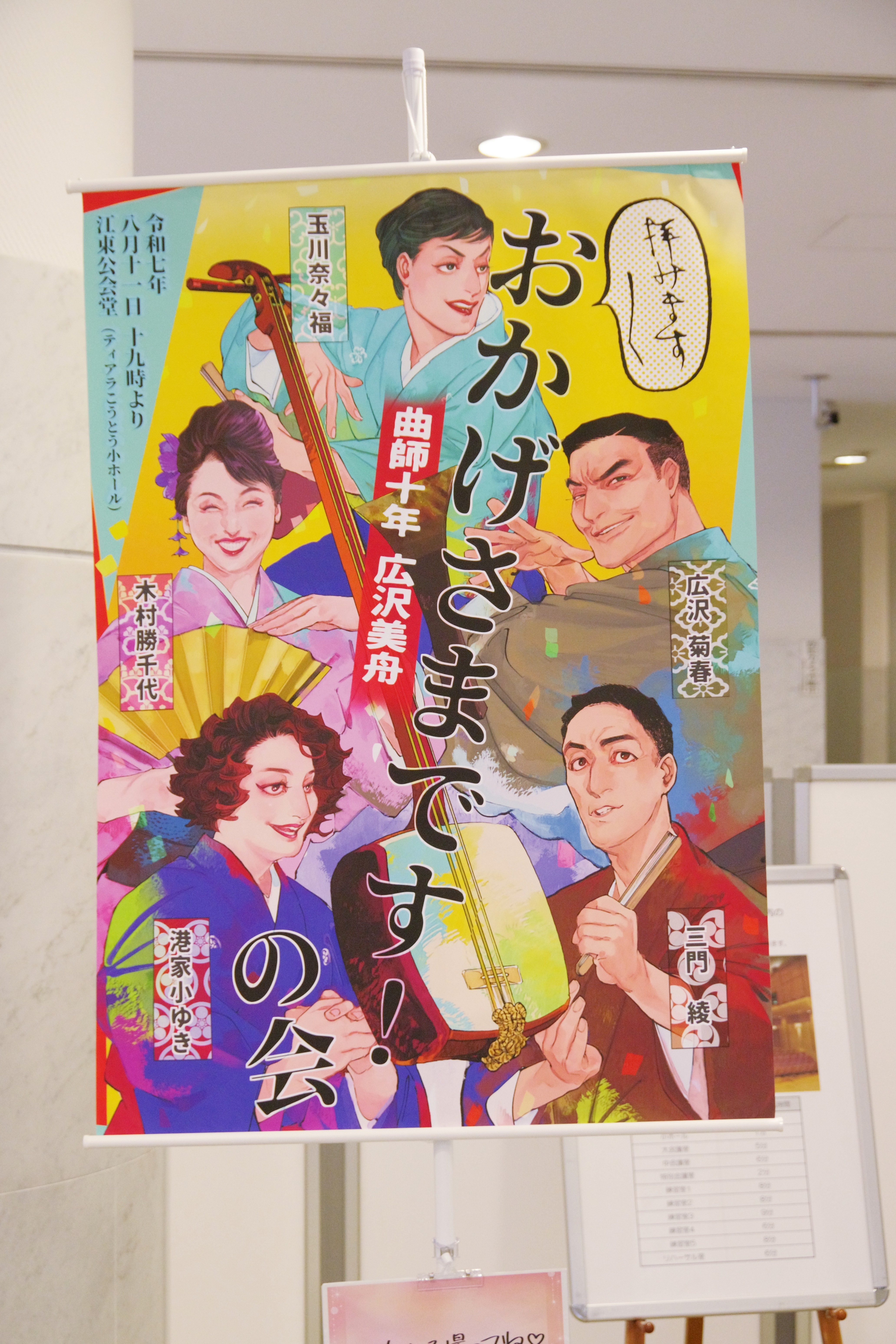

曲師十年 広沢美舟 おかげさまです!の会

口演の様子を詳しくお伝えします

コラム「みふねの観仏三昧」を連載している浪曲曲師(三味線弾き)の広沢美舟さんは、浪曲の世界に飛び込んで十周年を迎えました。その記念に「曲師十年 広沢美舟 拝みます 拝みます おかげさまです!の会」を開きました。ライターで書評家の杉江松恋さんの寄稿と、演芸を撮り続けるカメラマン御堂義乘さんの写真で振り返ります。

「美舟はね、あの子は金の卵だから」

去る6月18日に急逝した浪曲界の至宝・曲師の沢村豊子は生前にそう言っていたそうだ。

本人に対しては、言わない。だが、自分が三味線を弾く浪曲師に対しては、そんな本音を漏らしていた。目を細めていたのだろうな、と思う。そのときの表情が目に浮かぶ。

8月11日は山の日で祝日だった。その夜、東京都江東区住吉のティアラこうとう小ホールにて「拝みます 拝みます おかげさまです!の会」が開催された。浪曲三味線・広沢美舟の曲師十年を祝う記念の会である。

出演の浪曲師は木村勝千代、港家小ゆき、広沢菊春、三門綾、共通点は美舟と長い時間をかけて一つの外題を共に作り続けてきたことである。残念ながら急病のため休演となってしまったが、直前まで玉川奈々福の名前が入っていた。本来ならば主任を務める構成だったはずで、誰よりも休演を悔やんでいるはずである。

広沢美舟は2015年5月に日本浪曲協会が主催する三味線教室に通い始め、翌6月には沢村豊子に入門を志願した。沢村豊子は1937年、佐賀県生まれ、わずか11歳で巡業で來佐した浪曲師・佃雪舟に見込まれ、曲師になるために上京した。そのときついた名前が佃美舟である。最初の芸名を広沢美舟はもらったのだ。沢村さくらに続く二番弟子として沢村美舟を名乗り、2022年10月15日に夫である澤勇人が三代目・広沢菊春を襲名したのを機に、現在の広沢へと亭号を改めた。

現在の関東浪曲界は前述のように沢村豊子が亡くなり、米寿を越えてもますます意気軒高であった伊丹秀敏が病のため休業中と、急激な世代交代が進行している。広沢美舟に対する期待は非常に大きいのである。

会は定刻通り、まず三門綾の出演から始まった。「唄入り観音経」で知られる三門博の孫弟子にあたり、2024年に年季明け、講談や落語における二ツ目への昇進を果たした。

整った顔立ちと裏腹なコミカルさに定評があり、この日も持ち時間の半分を「美舟お姉さんと私」の漫談で消費した。いいのか、おい、とも思うが、お客さんの心をほぐす浪曲の前読みとしては満点の出来である。この日読んだのは「十辺舎一九とその娘」、美舟に後押しをしてもらって続けた勉強会でネタ下ろししたお外題(浪曲の演目)である。

続いての出演は、美舟の夫でもある広沢菊春だ。進行役の木村勝千代がマイクで「息ぴったりの夫婦浪曲」と紹介したのを受けて、「息ぴったりの夫婦浪曲です」と自己紹介して笑いを取る。最近の菊春は、神保町らくごカフェで「菊春きくかい」という月例の会を開催している。普段は落語公演が多い会場で、菊春も前に釈台を置いて座り高座を務めるのである。

浪曲はもともと浄瑠璃のように座り高座だったが、中興の祖である桃中軒雲右衛門が明治後期に、演説会にヒントを得てテーブルを前に立って行う形に改めた。いわば先祖帰りとも言えるが、菊春の先代である二代目広沢菊春がやはり座り高座が主であったので、それに倣っているのである。この日の外題は「崇徳院」だ。二代目菊春は池上勇の名で浪曲台本も多数手がけた。その中には落語を原作とする落語浪曲も多く含まれているのである。

「崇徳院」は恋煩いの若旦那のため、出入りの八五郎がお相手の娘が残していった手がかり、「瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末に会はむぞと思ふ」の短冊を持って江戸中を歩きまわる話だ。ただ歩いていても仕方ないので、人目を引くために崇徳院の歌を口ずさみながら歩く。そこが節になるわけである。なるほど、これほど浪曲化しやすい落語もあるまい。

浪曲にはさまざまな三味線の節がある。前半二席の男性陣は一言で表すなら「浮かれ節」だ。文字通り浮き浮きするような楽しい節である。これに乗ってテンポよく話が進む。だが三味線の役割はそれだけではない。特に名前がつけられていないようなメロディも、口演に合わせて弾く。ドラマや映画の心理描写場面に流れるBGMと同じである。ついでに効果音の役割もする。「崇徳院」の後半、床屋で八五郎が騒ぎに巻き込まれて鏡を割ってしまう場面でも、たしかに美舟の三味線が「パリン」と鳴った。三味線だけどそう聞こえる。

中入りを挟んで後半である。故・港家小柳門下の小ゆきが登場した。小ゆきは過去の遺産に頼ることを潔しとせず、新作台本の執筆と口演に取り組んでいる浪曲師だ。最近は、明治期の思想家であり、なぜか桃中軒雲右衛門に弟子入りして浪曲師になろうとしたことがある宮﨑滔天の伝記を手がけるなど、社会的な題材も手掛けている。そんな小ゆきを美舟は、「どんな話を書いてもついていきます」と言って背中を押してくれたという。

この日の外題は6月にネタおろししたばかりで、まだ3度目の口演だという「ハリエット・タブマン伝 リバテー(Liberty)」だった。19世紀、アメリカ南部の黒人奴隷として生まれたタブマンは同胞を北部に逃がす救済活動に勤しみ、南北戦争勃発後は諜報活動にも従事した。だが戦争が終わっても当時の社会に人種差別の偏見は根強く、タブマンはその解消のために一生を捧げて闘い続けたのである。

硬い内容ではあるが、エンターテインメントとして成立している。冒頭、アメリカ黒人の訛りは翻訳されるとなぜ東北弁になるのか、南部なんだから九州弁がふさわしいでしょう、と主張してまず観客の心を掴んだ。小ゆきは熊本県の出身なのである。だから、この外題の黒人たちは皆九州弁でしゃべる。ばってんと言う。川は「ぎゃんと」曲がる。そんな言葉の響きを味方につけて、シリアスな物語が進んでいくのだ。

浪曲は外題付けと呼ばれる節で始まることが多い。「リバテー」の最初で小ゆきは、見事なオトシを決めてくれた。オトシとは高く張り上げた声を次第に低音域に落としていく技巧だ。これがいいとツボにはまったような感覚がある。

浪曲は一人で演じるミュージカル、またはオペラである、とよく言われる。ただ、浪曲師が発する啖呵と節と三味線の演奏がせめぎ合う緊張感は、そのどちらともちょっと違ったものだ。浪曲師と曲師は楽譜なしに、呼吸を合わせることで作品を作っていくからだ。わかりにくいかもしれないが、私は「ジョン・リー・フッカーがギターを弾いてアレサ・フランクリンが歌っているようなもの」などと説明することがある。ジョン・リー・フッカーのところは毎回違うがアレサ・フランクリンはだいたい同じだ。この日の小ゆきもアレサが入っていた。浪曲のフィナーレはバラシ、あるいは早節と呼ばれる盛り上がるメロディで締めくくられる。小ゆきが走って美舟が追いかける。そのことによってどんどん加速していき、最後は室内に響き渡る高音で幕を下ろした。

公演の最後を締めくくったのは木村勝千代である。勝千代は10歳で木村松太郎に入門、大学を卒業するまで学生浪曲師として活動した。その後長いブランクがあったが、沢村豊子に導かれてプロの世界に戻ってきたのである。その豊子の愛弟子である美舟と、木村派のお家芸である「慶安太平記」から「善達京上り」を読んだ。

これで美舟は四席目。浪曲の興行では曲師が交替しながら舞台を務めることが多いが、この日のように一人がすべてを弾く場合もある。タテビキといって、地方巡業が多かった昭和の浪曲界では当たり前だった光景だ。

この日の美舟は二丁の三味線を携えて会に臨んでいた。浪曲の三味線には大別して関西節と関東節の二つがある。調子が低いのが関西節、高いのが関東節だ。勝千代と、本来トリに予定されていた奈々福は関東節だから、前半と後半の使い分けという予定だったのだろう。もちろん演者によって調子は変わるから、幕を下ろして客席からは見えないところでそれもやらなければならなかったはずだ。美舟はひょうひょうとして、タテビキの疲れを一切顔に出さない。

「善達京上り」には東海道をひたすら速足で上っていく長い長いくだりがある。道中付けといって、途中に地口を織り込みながらテンポよく語られていく。ここが聴きどころで、途中には正岡容が木村重松の口演を指して「青く美しい箱根連山の山脈が、手に取るようにうかがわれた」と称賛した美しい情景が浮かび上がる。そこまでの歩みはあくまで速く、箱根の山では悠々と、そして下山してからはまた加速して、と自在に勝千代は動き回るのだ。勝千代の声は初見の人を驚かせるほど朗々と伸び、かつ複雑に響く。それを楽しむが如く美舟の三味線が高鳴り、クライマックスの宇津ノ谷峠へとなだれ込んだ。

前述のように、本来はこの後に玉川奈々福の口演が予定されていた。流れてしまったのは残念なので、毎月1日から7日まで浅草木馬亭で行われている定席で、奈々福のトリでこの日やるはずだった外題をかける公演をやってみてはどうだろうか。美舟は新人時代、奈々福に鍛えられた。2018年、沢村豊子が怪我のため一時的に三味線を弾けなくなったことがある。奈々福にはそのとき、豊子と共に6週間にわたってヨーロッパや中央アジアを周る海外公演の予定があり、やむなく美舟に代演を任せたのである。この大任を引き受けたことが、広沢美舟という曲師を大きく成長させたのではないかと私は考えている。

四席終了後、ちょっとしたサプライズがあり、本日の主役にマイクが手渡された。美舟は豊子の不在について語り、でも「あんたがしっかりせんと、と言っていると思うのでがんばります」と締めくくった。万来の拍手が決意を祝福、濃密な公演は終わった。

金の卵よ、しっかり。今後の浪曲界をよろしくお願いします。

お祝いに三味線が描かれたケーキが登場。〝エアろうそく〟を吹き消した

広沢美舟さんが浪曲について解説し「おかげさまです!の会」をPRするYoutube動画

https://www.youtube.com/watch?v=2YSRxuYI1yM

マリオンTimesの新着記事

-

【債務整理のとびら】2年前に亡くなった父に借金が発覚! 相続放棄をすれば返済しなくてもいい? ~借金お悩み相談室~ 【債務整理のとびら】2年前に亡くなった父に借金が発覚! 相続放棄をすれば返済しなくてもいい? ~借金お悩み相談室~

-

【離婚のカタチ】妻が勝手に離婚届を出そうとする。防ぐ方法は? ~離婚お悩み相談室~ 【離婚のカタチ】妻が勝手に離婚届を出そうとする。防ぐ方法は? ~離婚お悩み相談室~

-

【相続会議】夫の口座が凍結されて葬儀費用が払えない…引き出しに使える「仮払い制度」とは? ~相続税お悩み相談室~ 【相続会議】夫の口座が凍結されて葬儀費用が払えない…引き出しに使える「仮払い制度」とは? ~相続税お悩み相談室~

-

【債務整理のとびら】ギャンブルで膨らんだ借金でも自己破産できる? 財産はどうなる? ~借金お悩み相談室~ 【債務整理のとびら】ギャンブルで膨らんだ借金でも自己破産できる?財産はどうなる? ~借金お悩み相談室~